历史

中的白鹿原

电视剧《白鹿原》的热播,再度引起了人们对于著名作家陈忠实小说《白鹿原》的关注。白鹿原这个原本关中普通一隅,成了不少人熟知的地域名词,并且白鹿原文化也成了人们关注研究的对象。在今天的《文化三秦》节目里,我们将邀请白鹿原文化研究院院长卞寿堂为您揭秘传奇的“原上”故事。

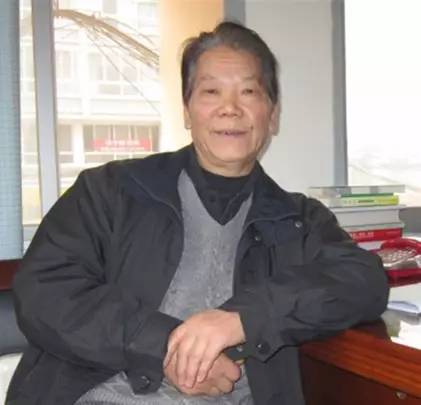

嘉宾简介

卞寿堂,陕西蓝田人,陕西省作协会员,西安白鹿原文化研究院院长,《蓝田县志》主编,著有文化专著《走进白鹿原》,长篇小说《鲸鱼沟》。

白鹿原因为有白鹿出现而闻名,这不仅出自一个美丽的民间传说,就连历代史籍也有记载:《后汉书郡国志》中说:“新丰县西有白鹿原,周平王时白鹿出。”《水经注》、《太平寰宇记》也有“平王东迁时,有白鹿游于此原,以是名。”由此可见,关于白鹿原名称的来历及有白鹿出现的历史,已经是遥远的2700多年以前的事了。然而,神奇白鹿的故事,却是和一个神奇巨鲸的故事相伴产生的,它们共同为神奇的白鹿原赋予了神秘、悠远、厚重的特殊色彩。

当年作为人间第一福地的白鹿原,也遇到过灾情,于是便有了白鹿仙子下界施福于白鹿原的传说。那么,到底有没有白鹿?人们对这样的传说一直存有疑问。其实,在历史上还真有白鹿,只不过很罕见。据史料记载:早在两千多年前的西汉,汉武帝刘彻为了增加中央财政收入,要求王候宗室朝觐进贡,必须用白鹿皮包裹。据说当时汉武帝豢养白鹿的禁苑就在白鹿原上。

历史上的白鹿原曾经先后两次单独建立过“白鹿县”,后来有建过芷阳县、灞陵县、南陵县、杜县、宁民县等。在西安建都的历代王朝,都把白鹿原视为吉祥的风水宝地和郊游狩猎的御园。西汉文帝刘恒,就选白鹿原的西北头建造陵园,历史上称为“灞陵”。文帝的母亲薄太后死后,也葬在白鹿原的西原头,叫做南陵。根据史料考证:在白鹿原上埋葬的历代皇室、亲王、公主、显贵超过了百人之多。唐代诗人马戴说:“浐曲雁飞下,秦原入葬回,坟丘与城阙,草树共尘埃。”秦、汉、隋、唐时,有很多的皇帝在白鹿原围猎取乐,像这样的史料记载,确实有很多。

白鹿原土层深厚,气候宜人,物产富饶,号称蓝田县的“小麦囤”;所产小麦产量高、品质好。同时白鹿原又是“蓝田八景”之一的“鹿原秋霁”,也可以叫做“鹿原秋霁穗通天”。白鹿原远古称“长寿山”,俗称东塬,因为土壤是黑缕士结构,蓄水保墒,再加上白鹿原气候凉爽,庄稼受土时间长,雨水适宜,虽然没有灌溉条件,但只要土壤能长出禾苗,就会有收获,古时谚语就有“白鹿原长寿山,见苗收一半”的佳话。2000多年前的这里茂林修竹,禽兽长鸣,周平王曾经率官兵狩猎,唐朝帝王将相也曾狩猎东塬。因此白鹿原,“长寿山”是西安的特色地貌——黄土台原,闻名遐迩。

电视剧《白鹿原》朱先生剧照

在小说《白鹿原》中朱先生可以说是贯穿整个小说的灵魂人物,他讲学的地方,白鹿书院,在小说中有一段这样的记述:“白鹿书院坐落在县城西北方向的白鹿原原坡上,名叫四吕庵,历史悠久。在宋朝年间,一位河南小吏调任关中,路经滋水县,见一只白鹿从原坡跃过;后来小吏就买下这处风水宝地,修房、筑坟,并在这里定居了下来。然而这个河南小吏的后世果然发达,出了四个进士,“四进士”死后,修“四吕庵”祠。”小说中的朱先生便是利用“四吕庵”改建成了“白鹿书院”并在这里讲学。

滋水是《白鹿原》中经常提到的一条河流,不过,滋水是这条河古时侯曾经有过的名称,现在早已经不叫滋水而是称为灞河了。春秋时秦穆公称霸西戎,然后又想图霸中原,为了显耀他的武功,所以就将滋水改为了灞水。所以《白鹿原》中,关于滋水县、滋水县城的由来也就不言而喻了。

《白鹿原》中有红三十六军南下到滋水桥头等待接应的情节,这里所说的“滋水桥”就是位于西安市东北30里的灞河大桥。灞河大桥在西安市灞桥区境内,灞桥区因有灞桥而得名。灞桥在历史上享有盛名,不仅因为它是我国历史上最早的巨型桥梁之一,更因为它在古代交通上所处的特殊地位和历史作用。

文字编辑:郭知凡

微信排版:冯甜

审核:郭知凡

FM106.6 AM693 陕西新闻广播

6月2日19:00—20:00

《文化三秦》为您播出广播专题

《揭秘传奇的“原上”故事---《还原历史中的白鹿原》

网上在线收听回放:

“陕西网络广播电视台”首页点击“听广播”,手机、车载广播均可收听。

“蜻蜓FM”首页点击“电台”→ “陕西”→“陕西新闻广播”即可在线收听。